Doxi trifft Zicklein im Tierpark von Bad Merienberg

Hier haben wir gestanden:

| Stellplatz: | Parkplatz P1 des Wildparks (kein offizieller SP) |

|---|

| Ort: | Bad Marienberg |

|---|

| Adresse: | Wildparkstraße 26

56470 Bad Marienberg (Westerwald) |

|---|

| Geo-Koordinate: | 50.6477N, 7.9268E |

|---|

| Preis pro Nacht: | kostenlos / kein Strom verfügbar (Daten vom 22.05.2025) |

|---|

| Zusatzinfo: | Schotterparkplatz nahe am kostenlosen Wildpark mit Aussichtsturm und Basaltpark. Innenstadt 1,5 km entfernt. Keine Infrastruktur. Nachts ruhig. |

|---|

Meine letzte Station heute ist Bad Marienberg in einem Talkessel des Westerwalds auf halber Strecke zwischen Limburg an der Lahn und Siegen. Die Nister, die zum Einzugsbereich der Sieg gehört, fließt in Ost-West-Richtung durch die Stadt. Auch der Westerwaldsteig kreuzt das Ortszentrum.

Ich

stehe mit dem Wohnmobil auf einem

Parkplatz oberhalb der Stadt, mit

schönem Ausblick auf Felder und Wiesen, die bereits den ersten Grünschnitt hinter sich haben.

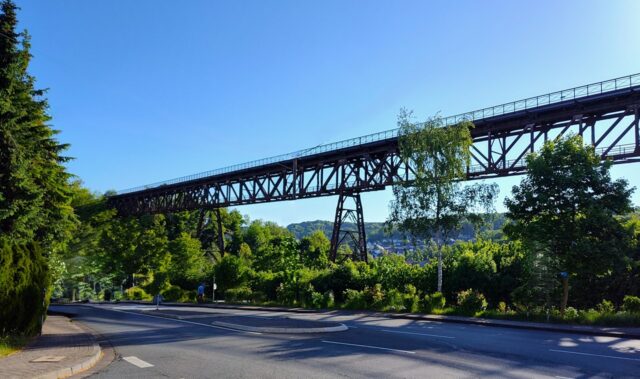

Am Abend unternehme ich mit Doxi eine zweistündige, sehr abwechslungsreiche Wanderung hinunter in die Stadt und auf der anderen Seite wieder hinauf, erst zum Basaltpark und dann weiter zum Tierpark mit angrenzendem Aussichtsturm.

Beim Basaltpark handelt es sich um einen stillgelegten Basaltbruch, der mit Wanderwegen, Hinweistafeln zur Geologie und Ausstellungsstücken aus dem Basaltabbau öffentlich zugänglich ist.

In unmittelbarer Nähe oberhalb des Basaltparks befindet sich der Wildpark Bad Marienberg. Auf einer Fläche von 20 Hektar sind rund 100 Tiere untergebracht, darunter Alpakas, Wisente, Nandus, Rot- und Schwarzwild. Ein vier Kilometer langer Rundweg führt durch das Wald- und Wiesengelände des Wildparks.

Im Eingangsbereich des Wildparks wurde 2008 der Hedwigsturm aufgestellt, ein 17,3 Meter hoher Aussichtsturm. Von oben kann man den Fernblick in den Westerwald, das Siebengebirge, den Taunus und die Eifel genießen. Die offene, sechseckige Stahlbauweise soll an sechseckige Basaltsäulen erinnern, wie sie auch unten im Basaltpark zu sehen sind.

Nachdem meine ersten drei Ausflugsziele heute nur so mittel spannend waren, ist das noch einmal ein echtes Highlight am Ende eines langen Tages.

Wanderkarte unserer Abendrunde